Filmada em Jerusalém, a série tem três temporadas e adota linguagem novelesca, com dramas solucionados na sequência dos capítulos

análises e críticas

MEU NOME É BAGDÁ

Por Marina Costin Fuser ¹

Publicado em 27 de outubro de 2021

O filme brasileiro

Meu nome é Bagdá, de

Caru Alves de Souza, mostra a trajetória e os desafios de uma garota de 17 anos apaixonada por skate, que enfrenta assédio, preconceito e machismo ao praticar este esporte tradicionalmente masculino. A produção conquistou o prêmio de Melhor Filme na Mostra Generation do

Festival de Berlim 2020

e acumula 14 premiações internacionais. Em cartaz nos cinemas, o filme estará em canais de streaming em breve.

OS ABALOS SÍSMICOS DAS MULHERES NO SKATE

Ruídos de rodas rolando sobre a superfície lisa. O filme já começa com uma burla, uma jovem andando de skate dentro de uma escola. Aquele ambiente regrado, segmentado em salas de aula, carteiras enfileiradas, horários, campainhas indicando o intervalo e a saída, muros, portões, é esvaziado de pessoas e de sentidos para se tornar uma pista onde a menina desliza sobre rodas como um triunfante ato de rebeldia. “Too cool for school” (“descolada demais para a escola”), diriam os jovens dos anos 1990. E para completar o capricho, ela para e escreve na parede “Foda-se”. Assim é introduzida Bagdá, a protagonista que dá nome ao longa dirigido por Caru Alves Souza, o jovem talento vencedor do Festival de Berlim em 2020.

A abordagem intimista que Caru dá à história de Bagdá não segue os clichês dos típicos clipes de skate que pipocavam nas mídias gringas ao longos dos anos 1990, com punk e hardcore de fundo e meninos usando roupas grunge largas, impressionando as garotas com suas manobras. Com efeito, assim como nesses clipes, a música desenvolve um papel fundamental na trama, e alguns traços semióticos do universo de referências alternativo da cultura do skate deixam suas marcas no filme: calças largas, grafite, as manobras, o asfalto como um pedestal.

Mas a guinada intimista faz a semântica estereotipada do skate escorregar para um mundo singular, que tem nome de cidade. Bagdá é a menina periférica, filha de mãe solteira, irmã do meio de três meninas. É uma menina andrógina, reservada, moleca, ágil, adolescente. Não tem a vaidade da irmã, que gosta de flertar, dançar no meio da pista e beber além dos limites. Não tem a criatividade mirabolante da pequena irmã, que sonha, acredita e investe no contato com seres extraterrestres. Há uma ética do cuidado que cria pontos de contato de Bagdá e os universos das irmãs, onde aquela menina pouco feminina permite que o rosa-choque das paredes possa colorir seu interior. E é esse universo cromático, essa cor invasora, meio alienígena, que sempre esteve lá, que leva Bagdá para a guerra.

Se no mundo íntimo, Bagdá está cercada de mulheres fortes e sonhadoras, é nas pistas que ela se torna trincheira: as pistas de skate e os half-pipes, onde as meninas são minoria.

Bagdá não se intimida com os meninos e suas manobras, mas se irrita com um colega machista que fala das meninas sem respeito. Os colegas embarcam na dele ou, na melhor das hipóteses, furtam-se de rejeitar seus comentários tóxicos. Sua amiga também parece não estar à vontade com certa verborragia machista. A presença dos meninos domina e intimida de forma sutil, invisível, daquilo que é normalizado sem precisar dar nome. Caru Alves reitera o óbvio implícito, sem forçar a barra, a saber: que a presença das meninas nas pistas é sentida como deslocada de seu lugar, como uma presença alienígena.

Mas a invasão alienígena está prestes a acontecer, quando Bagdá e sua amiga encontram outras mulheres de outra região da Freguesia do Ó (bairro da capital paulista), que andam de skate e têm consciência do papel que desempenham sendo mulheres sobre rodas. As ideias vão trocando e amadurecendo, e ganham corpo quando as meninas se juntam para andar de skate. A dinâmica das pistas sofreu abalos sísmicos com a presença marcante das mulheres, entre as rodas dos skates e as rodas das ideias.

O clímax se dá numa festa, não num grande evento na vida dos adolescentes do bairro. É só mais uma festa, com luzes de neon e reflexos coloridos espalhados que passeiam pelo inferninho onde os corpos flutuam, tornam-se música, num ato catártico de entrega.

Como previsto, a irmã de Bagdá se abandona aos excessos, precisando de cuidados. Na saída da pista, o colega com postura machista pede um beijo a Bagdá, que de início entra na brincadeira, mas logo se retrai: ela não está interessada. Depois de Bagdá verbalizar seu não, o colega parece não se dar por satisfeito e tenta agarrá-la à força, num gesto bruto que parece ensaiar um clima de estupro. Mas o ato é interrompido pela irmã embriagada, que o empurra bruscamente e retribui os cuidados da irmã. A solidariedade entre as duas sela o desfecho da festa, mas a conversa não para por aí. É na pista que se dá o acerto de contas, com as mulheres fechando o cerco para cima do agressor, dando exemplo aos meninos.

O pequeno ato revolucionário que Caru leva à tela com a sutileza despretensiosa de uma história singular é o que dá o tom da política capilar da trama: a revolução não se faz só com as tomadas das bastilhas, mas com os pequenos gestos que se traduzem num reequilíbrio entre as forças e as vozes que ocupam os pequenos espaços.

VIDA DE MENINA

A história de Bagdá é uma história relativamente simples. Os apuros que a acometem não são diferentes dos apuros que atravessam o dia a dia de outras meninas de sua idade. O fato de o estupro não se concretizar também deixa uma fissura para se pensar em outras situações regidas pela mesma lógica, cujos efeitos não são sentidos apenas se o ato chegar às vias de fato. A violência é tudo o que acontece depois que Bagdá diz não.

O que leva meninos e homens a fazer pouco caso do desejo da outra pessoa? Como é possível a entrega sem que o desejo seja mútuo?

Bagdá se impõe enquanto mulher, no skate e em seu círculo social, e o faz educando os meninos, mudando a cultura da cena da qual faz parte. As meninas se ajudam, se fortalecem umas nas outras: elas podem mais juntas. A trilha que começa suave vai acompanhando esse fluxo das ideias das skatistas, vai adquirindo um ritmo mais rápido, dinâmico e pulsante, combinando música árabe,

hip-hop, até chegar no

funk

e no

punk-rock, com a prevalência de vocais femininas.

A metanarrativa é um dos pontos mais sensíveis da trama, posto que Bagdá leva uma câmera para a pista, e gosta de filmar os seus colegas. A metanarrativa reposiciona a personagem retendo o olhar dos colegas na contracena, podendo controlar a narrativa pelo seu olho demiúrgico, fazendo girar sua pequena roda. Que história está sendo contada? Talvez a vida mesma...

A batida policial denuncia a vigilância hostil que enquadra a vida dos jovens periféricos como bandidos a priori, sem precisar ser ligados a algum crime para levantar suspeitas. Ao chegar a vez de Bagdá vemos o sexismo e a heteronormatividade ultrajantes dos guardas, que não sabem o que fazer com a androginia da personagem: um misto de ignorância e truculência que faz o sangue ferver, e que está fadado a se repetir como uma órbita que atravessa tantas vezes a vida desses jovens periféricos.

O filme trata de mulheres fortes: a mãe solteira que vai à luta para garantir uma vida decente às suas filhas; a tia barista que encara e bota para correr qualquer machão embriagado que se atrever a bancar o engraçadinho em seu bar; a obstinada irmãzinha, que grava um filme para a NASA a fim de batalhar por seus sonhos; e a revolução sobre rodas de Bagdá.

Com uma história simples e delicada, o filme de Caru Alves Souza empodera cada mulher que o assiste, nos dá razões para acreditar que sim, nós podemos ter agência, mudar o mundo, através de experiências singulares. Quando assistimos àquela pequena fada sobre rodas ganhando uma medalha Olímpica alguns anos depois, sinto as vibrações de Bagdá dizendo: sim, isso é possível.

A diretora

Caru Alves de Souza

e a atriz Grace Orsato

no Festival de Berlim 2020

Entre 14 premiações internacionais, o filme recebeu o prêmio de Melhor Longa Metragem de Skateboard no Paris Surf & Skateboard Film Festival. Na foto, a diretora Caru Alves

AS MULHERES E O SKATE

O skate foi inventado em meados de 1960 por surfistas californianos que decidiram colocar rodas numa pequena prancha, adaptando uma modalidade de “surfe sobre rodas”, popularmente conhecida como sidewalk surfing (surfe de calçada). Assim seria possível surfar mesmo longe do mar, reproduzindo movimentos adaptados do mundo do surfe para o asfalto. Não tardou até que a brincadeira passou a ser capitalizada, com o brinquedinho sendo fabricado e comercializado em larga escala, atraindo um público jovem interessado em esportes radicais.

Em sua tese de doutorado em Antropologia Social pela USP, o professor Giancarlo Marques Carraro Machado analisa a cultura e o hiato de gênero na história da modalidade. Segundo o autor, o skate teve seu universo construído com códigos, símbolos e experiências próprias que permitiram investimentos na mídia especializada, na organização de eventos, na criação de confederações, na fabricação de produtos etc. "Aos poucos foram delineadas distintas funções em meio à dinâmica responsável por transformar aquilo que antes era apenas uma brincadeira em um esporte.”

Embora seja uma cultura espacialmente subversiva, que se apropria do espaço da rua de forma bastante ousada, disruptiva quanto às atividades econômicas e a circulação de pessoas no espaço urbano, Machado aponta que o esporte é socialmente atribuído ao universo masculino. Com efeito, uma pesquisa realizada pelo Instituto DataFolha, divulgada em 2010, registrou que, dos cerca de 3,8 milhões de praticantes do skate no Brasil, apenas 10% eram mulheres.

Uma das justificativas, prossegue o pesquisador, é o fato de o skate, concomitante a outros esportes, ser visto pelo senso comum como "perigoso", por envolver riscos físicos e exigir demasiado esforço e resistência — características que comumente não são associadas às mulheres.

Assim, os signos e discursos visuais relacionados ao universo do skate foram construídos de forma a apagar as mulheres, o que é bastante emblemático nas revistas especializadas do esporte. O autor examinou centenas de edições brasileiras de revistas de skate com diferentes títulos, e foram raras as capas em que figuravam mulheres praticantes do esporte. Nessas ocasiões, os holofotes não estavam voltados para as manobras das atletas, mas sim, numa semiose de sensualidade, pautavam-se em atributos físicos.

Nas principais revistas em circulação no país, cada uma reservava apenas pequenos espaços ao skate feminino. “As relações de poder sempre estiveram expressas na prática do skate. Nas pistas, por exemplo, os obstáculos centrais são ocupados pelos homens, ao passo que as mulheres geralmente ficam às suas margens. Em campeonatos, na maioria dos casos, a premiação é desigual, com prêmios destinados às mulheres bem inferiores àqueles recebidos pelos homens.”

Para outra pesquisadora da área, a professora Dani Abulhawa, doutora da Universidade de Sheffield Hallam no Reino Unido e autora de Skateboarding and Feminity: gender, space-making and expressive mouvement (2020), o skate parece estar atrelado ao que o professor norte-americano Becky Beal descreve como uma "masculinidade alternativa". Ou seja, a cultura do skate rejeita as formas tradicionais e hegemônicas de masculinidade e está menos ligada à força bruta como modelo de virilidade. Em certo sentido, o skate é vendido como uma atividade progressista e afirmativa.

Mas a autora ressalta que, por trás do liberalismo e da permissividade do skate, paradoxalmente está um sexismo inerente, de cunho heteromasculino como afirmação desta cultura. Abulhawa destaca que as mulheres ocupam uma posição limítrofe na cultura do Skate. E por ocuparem o domínio do skatista masculino, encontram-se inevitavelmente dentro de contextos sociais que objetificam as mulheres. "A representação de mulheres como objetos sexuais, ou em situações em que são maltratadas, ‘vende bem’ porque reafirma a heterossexualidade do participante, no que é uma arena de atuação fortemente masculina — e ostensivamente heteronormativa”, destaca.

Por outro lado, a autora considera que o envolvimento das mulheres na prática do skate tem um forte caráter subversivo, na medida em que elas deixam a marca indelével de seu protagonismo, que funciona como um texto, que reposiciona o esporte em chave feminina: "A estratificação de gênero passou a ser aceita dentro da cultura, com equipes e competições de skate apenas femininas garantindo esta separação na categoria de skate feminino".

SKATE FEMININO BRASILEIRO

A recente vitória de Rayssa Leal nas Olimpíadas de Tóquio no Japão, levando uma medalha de prata para casa com apenas 13 anos, teve um grande impacto sobre a cultura do skate no Brasil. Ao seu lado estavam as atletas Letícia Bufoni e Pâmela Rosa. Mas para Vitória Mendonça, campeã do Campeonato Brasileiro de Skate Feminino em 2017 e que, no ano seguinte, integrou a Seleção Brasileira de Street Feminino, o skate ainda é um desafio para as mulheres. Outra pesquisa do Datafolha, encomendada pela Confederação Brasileira de Skate em 2019, portanto nove anos depois da pesquisa previamente citada, o skate feminino deu um salto, com o aumento de 75% de mulheres skatistas, o que corresponde a 2,2 milhões de esportistas.

Dentre as mulheres ativas na cena contemporânea do skate, destacam-se: Dora Varella, Isadora Pacheco, Yndiara Asp, Victória Bassi e Letícia Gonçalves na modalidade Pak. Na Street figuram Pâmela Rosa, Rayssa Leal, Letícia Bufoni, Gabriela Mazetto, Virgínia Fortes Águas e Isabelly Ávila.

Após viralizar com um vídeo em que a menina de sete anos andava de skate fantasiada de fadinha, Jhulia Rayssa Mendes Leal, oriunda de Imperatriz do Maranhão, foi a primeira medalhista olímpica com apenas 13 anos e também foi consagrada com o prêmio internacional “Valores Olímpicos”. O impacto que Rayssa provoca em meninas que andam de skate é sem precedentes.

O filme Meu Nome é Bagdá é um encontro certeiro com essa nova geração de mulheres skatistas que ganharam a cena no Brasil e colocaram o país no mapa do skate mundial. A pequena revolução feminista que Caru Alves leva para a tela acontece também fora dela, o que torna o filme ainda mais potente, provocando abalos sísmicos no entendimento sobre qual seria o lugar das mulheres no skate.

Referências

ABULHAWA, Dani (2008) "Female skateboarding : re-writing gender". In: Platform: Postgraduate e Journal of Theatre and Performing Arts, 3 (1), 56-72.

BEAL Becky. (1996) “Alternative Masculinity and It’s Effects on Gender Relations in the Subculture of Skateboarding” - Journal of Sport Behaviour. 19. 3 (1996): 204-220

FIGUEIRA, Márcia Luiza Machado; GOELLNER, Silvana Vilodre (2009). “Skate e mulheres no Brasil: fragmentos de um esporte em construção”. In: Revista Brasileira de Ciências do Esporte. Campinas. Vol.30, n.03, p.95-110.

MACHADO, Giancarlo Marques Carraro (2013) “As mulheres e o ‘carrinho’: gênero e corporalidade entre as skatistas”. In: Anais de ‘Fazendo Gênero 10: Desafios Atuais dos Feminismos”, disponível neste link

Artigos jornalísticos

‘Datafolha aponta 3,8 milhões de skatistas no Brasil’, 28/04/2010, disponível neste link

Mulheres Conquistam Espaço no Skate Viram Esperança de Medalha em Tóquio, O Globo, 7/06/2021.Disponível neste link

Pesquisa DataFolha 2015. Disponível neste link

Rayssa Leal: a história da Fadinha do Skate. Disponível

neste link

[1] MARINA COSTIN FUSER é pós-doutoranda em tecnologias da inteligência sobre a semiótica de robôs feministas. Cientista social, doutora em cinema e estudos de gênero em Sussex (CAPES), com doutorado-sanduíche em Berkeley. Dentre suas pesquisas, destacam-se: um estudo acerca da emancipação da mulher em Simone de Beauvoir, mulheres no teatro político de Hilda Hilst, e o nomadismo no cinema de Trinh T. Minh-ha. Em Sussex lecionou no campo de estudos culturais. Publicou os livro Palavras que Dançam à Beira de um Abismo: Mulher na Dramaturgia de Hilda Hilst (EDUC) e co-editou Mulheres Atrás das Câmeras: As Cineastas Brasileiras de 1930 a 2018 (Estação Liberdade)Parágrafo Novo

ASSISTA NOS CINEMAS

MEU NOME É BAGDÁ

Título original: Meu Nome é Bagdá

Categoria: Drama

Lançamento: 2020, Brasil, 1h36min

Indicação 14 anos

Sinopse: Bagdá (Grace Orsato) é uma jovem skatista de 16 anos que passa os dias ao lado dos amigos, fazendo manobras na pista local, fumando maconha e jogando baralho. Aos poucos ela se aproxima de Vanessa (Nick Batista), estimulada a participar do grupo. Juntas, elas conhecem outras meninas skatistas e estreitam laços de amizade.

Direção: Caru Alves de Souza

Trailer oficial:

SHTISEL: ENTRE A TRADIÇÃO E O DESEJO

O rabino

Rogério Cukierman, da Congregação Israelita Paulista, e a professora

Marina Costin Fuser, doutora em Cinema, analisam os dilemas de gênero e geracionais em uma família de judeus ultraortodoxos retratada na série israelense

Shtisel

Tradition, Tradition!

Este é o dilema que dá o tom do cântico do musical da Broadway Um Violinista no Telhado (Fiddler on the Roof), de Jerry Bock (1972), baseado no livro Tevye, O Leiteiro, de Sholem Aleichem (1894). O espetáculo em dois atos conta a história de Tevye e suas cinco filhas, mostrando o zelo do pai para manter intactas as tradições judaicas face a um mundo em transformação na Rússia czarista de 1905, que já era abalada por forte efervescência social e mudanças de paradigma.

As escolhas de suas filhas acerca do consorte nem sempre correspondem às regras tradicionais judaicas. A família parece ameaçada por uma infiltração externa, sorrateira, como uma erva daninha que penetra pelas fissuras de sua casa e se enraíza: a força do desejo. O desejo escapa, trai as expectativas do pai, não respeita as tradições e vira a casa de pernas para o ar. Não obstante, há um evento que unifica os vínculos familiares e fortalece as relações de pertencimento: a perseguição e expulsão dos judeus daquela vila pelo Czar Nicolau II.

Além da necessidade de buscar amparo entre os seus, há outro elemento que restitui os laços da família de Tevye, apartados pela prodigalidade das filhas face a tradições inflexíveis: o amor. Exceto no caso da filha que se casa com o não judeu, indicando que há alguns casos de contestações da tradição que são aceitáveis, outros conflitos determinam um ruptura do sistema de tal ordem, que precisam ser expurgados para não implodirem toda a ordem social.

O amor entre Tevye e as filhas

é o caminho para a superação dos conflitos e, no fim, apesar das mudanças, as tradições atravessam o oceano com a diáspora

OS GUARDIÕES DO TEMPO

O dilema de Tevye entre tradição e aceitação do desejo na família é também o eixo central da narrativa da série Shtisel da Netflix, de Ori Elon e Yehonatan Indursky, ambos oriundos do universo judaico ultraortodoxo, mas que hoje vivem uma vida secular, permitindo assim um olhar de dentro e ao mesmo tempo de fora, nuançado pelos deslocamentos de ponto de vista.

Dividida em três temporadas até o momento, a série novelesca israelense usa os recursos narrativos do melodrama e os ganchos, ou cliffhangers, que arrastam dilemas e conflitos com respostas somente no próximo episódio. Isso instiga o engajamento de uma plateia televisiva, curiosa pela dramaticidade de questões da vida cotidiana, do amor romântico (se é que se pode se chamar assim) e das relações íntimas e de costumes dentro de um núcleo familiar ao qual, provavelmente, a maioria nunca teria acesso: uma família charedi (ou haredi).

Os signos que caracterizam este grupo de ultraortodoxos ashkenazitas na série são alguns clichês que fisgam o olhar: homens de ternos pretos e camisas brancas, com chapéus estilo borsalino e tranças laterais no cabelo; mulheres de perucas e toucas para esconder os cabelos, dentro dos protocolos de tzniut (modéstia) que não ditam apenas códigos de vestimenta, mas também de conduta. Esse grupo é conhecido por seguir de forma estrita a Lei Judaica (a Halachá), que em outras vertentes do Judaísmo são suscetíveis a leituras mais modernas, adaptadas aos novos tempos.

Na série, o patriarca Shulem Shtisel desempenha o papel de guardião das tradições. Pai de quatro filhos, ele é professor e depois diretor de um cheder, escola ultraortodoxa para meninos em Geula, bairro de Jerusalém.

Assim como em Um Violinista no Telhado, em Shtisel o relacionamento romântico é o elemento que instaura a desordem e introduz o conflito. Estes, por sua vez, são arranjados primeiro pelos pais e shadchaniots (casamenteiras), que marcam, a pedido das famílias, encontros entre os pretendentes — que podem aceitar ou declinar futuros encontros, mas, ainda assim, sob forte pressão dos pais.

O tema é abordado com complexidade, recorrente nos arcos dramáticos dos personagens ao redor do patriarca: o filho caçula Akiva Shtisel, a neta Ruchama Weiss, a filha Guiti Weiss, o genro Lippe Weiss, o neto Yosa-le Weiss, e a filha pródiga que processa o pai na corte rabínica por negligência.

O próprio Shulem reconhece que se sente sozinho e precisa de uma esposa, embora as deixe escapar por sua postura vacilante e fechada na própria redoma. Os encontros e desencontros entre os pretendentes e os pais, que tendem a desaprovar precisamente as escolhas de seus filhos, são pontos intensos do melodrama, no qual impreterivelmente algum desejo tem que estar fora do lugar e alguém sempre saia contrariado.

Há um permanente conflito entre as expectativas dos pais, as expectativas dos pretendentes e a compatibilidade entre os desejos daqueles que planejam formar um casal

IStock/ EnginKorkmaz

Os judeus haredi opõem-se à cultura secular e resistem à exposição de seus membros a filmes, programas de TV, jornais e livros não relacionados à tradição religiosa. Os rabinos mais tradicionais promovem uma forte campanha contra a Internet e celulares sem filtros para navegar na rede. Na foto, um haredi nas ruas de Mea Shearim, o bairro ultraortodoxo de Jerusalém

As expectativas dos pais também são traídas quando os filhos desejam seguir profissões e caminhos diferentes daqueles esperados

ARTE VERSUS TRADIÇÃO

Se ser pai é ver traídos os sonhos que projetamos nos filhos, isso parece particularmente doloroso para Shulem, quando seu filho Akiva deseja ser artista, o que contradiz os papéis sociais esperados pela sua vertente religiosa.

Shulem não se interessa por nada que não venha diretamente da tradição judaica. Sua erudição advém dos livros sagrados, mas, fora deste mundo, ele não tem repertório ou o mínimo de suporte que o introduza à fruição, à contemplação estética.

A relação da tradição judaica com as artes visuais é complexa. De um lado há proibições bíblicas, como as encontradas em Êxodo (20:4): “Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, abaixo da terra e nas águas debaixo da terra”. De outro lado, o próprio texto bíblico exalta o artesão Betzalel como dotado de “o espírito divino de inteligência, entendimento e sabedoria em todo o seu trabalho” (Ex. 31:3).

Já no Talmud, a produção enciclopédica finalizada ao redor do século VI a.C que serve de base para o judaísmo contemporâneo, as proibições contra as artes visuais são amenizadas e limitadas aos casos que envolvam idolatria. Maimônides, o sábio que codificou a lei judaica no século XII a.C, afirmou que a proibição se aplica apenas a esculturas, mas que artes desenvolvidas em superfícies planas são permitidas. De qualquer forma, a persistência do assunto em diversas obras judaicas indica seu caráter polêmico, especialmente em setores judaicos mais tradicionalistas.

Talvez a posição de Shulem não difira tanto do ponto de vista de pais conservadores de outras culturas, que se assustam quando o filho manifesta o desejo de se tornar artista. Também Zvi Arye Shtisel, irmão de Akiva, desiste de cantar, apesar de seu notável talento e do apoio da esposa, para não desagradar o pai, que desaprova. O talento artístico não é apreciado em muitas culturas, e isto parece pesar no desapreço de Shulem pela arte. Enquanto educador na escola, ele se mostra antiquado, adepto de visões pedagógicas ultrapassadas até mesmo dentro da conservadora comunidade Charedi.

TRADIÇÃO VERSUS MODERNIDADE

A tensão entre o antigo e o moderno também se manifesta na vida de Guiti Weiss, filha de Shulem e fervorosa guardiã das tradições. Ela se casa com Lippe Weiss, um homem com ideias modernas, que desde muito jovem dirigia automóveis (o que desagrada Shulem e Dvora, sua falecida esposa) e adquire um celular. Lippe gosta do mundo dos negócios e sonha em trabalhar com o cinema, quando o esperado é que viva de forma modesta, devoto a Deus.

No início da trama, Lippe abandona Guiti com cinco filhos pequenos, viaja para a Argentina a trabalho como Shochet (açougueiro casher) e resolve fugir para viver com uma mulher não judia. Guiti transfere os cuidados com as crianças para a filha Ruchama, com 12 anos, e se submete a trabalhos extenuantes, humilhantes e arriscados para sustentar a família, enquanto faz de tudo para manter as aparências de que seu marido apenas teria viajado a trabalho.

Vale notar que um divórcio na cultura haredi prejudica os filhos na busca de um shiduch (namoro) com jovens da elite religiosa. Para os haredis, a família é o bem maior, o que explica sacrifícios emocionais como os de Guiti

Para nossa surpresa, Lippe resolve voltar, não por amor, mas pela responsabilidade com os filhos. Só então entendemos e somos levados a perdoar o personagem por seu capricho. Ele revela à filha Ruchama que partira movido pelo desejo de conhecer o mundo fora de sua comunidade, mas se arrepende e pede perdão.

O perdão é importante no arco dramático deste personagem, posto que ele se arrepende das atitudes mesquinhas, não só em palavras, mas em grandes gestos.

Interessante notar que o sentimento de traição de Guiti é muito maior quando percebe que o marido esquecera seu tefilin, um adereço ritual que é signo da fé no judaísmo.

Mesmo assim, ela não só aceita, como suplica pela volta de Lippe, mas o perdão custa a acontecer. O ressentimento e as diferenças entre o casal se evidenciam quando Lippe decide dar nome ao sexto filho em troca de dinheiro, contra a vontade da esposa. Guiti também tem dificuldades em aceitar a autonomia dos filhos. Com o jovem Yosa’le, que se apaixona por Shira Levi, uma judia sefaradita, ela tem uma postura preconceituosa e pressiona o filho a se casar com outra moça.

Em outros episódios, é mais fácil ter empatia com a censura de Guiti. Como no conflito de Ruchama, que decide se casar aos 14 anos no pretexto de liberar a mãe para se separar do pai. O casamento infantil é objeto de reprovação da mãe, mas é visto como uma alternativa razoável pelo pai, por Shulem e pelos homens da família; afinal se trata de um rapaz estudioso e devoto. No fim, ela aceita o matrimônio e a paz predomina na família.

O desfecho do conflito é bastante espinhoso, considerando um tema tão indigesto quanto o casamento de uma menina de 14 anos. Ruchama, que já abandonara a escola, passa a lidar com um projeto de gravidez de risco que pode levá-la à morte. A interpretação da atriz é visceral, mas a submissão da personagem a um marido imaturo, seu choro constante, e os diálogos enfadonhos com cobranças pouco adequadas para a idade dos personagens provocam desconforto e angústia.

A atriz Shira Haas, que também estrela a série Nada Ortodoxa, interpreta Ruchama, uma das netas da família Shtisel que desenvolve uma história dolorosa de passagem da adolescência à vida adulta

PAI VERSUS FILHO

Sem dúvida, o conflito entre Akiva e Shulem é o mais intenso de toda a trama. Se Shtisel é uma história de amor, é sobre o amor entre o pai e seu filho caçula, duas pessoas extremamente sensíveis, mas que lidam com os sentimentos de maneira radicalmente oposta.

Enquanto Akiva se entrega à catarse de seus quadros, Shulem se fecha, se retrai numa cara cada vez mais carrancuda, com comportamentos grosseiros, autoritários e alheios aos sentimentos dos outros. É muito nítido que ele ama o filho e não consegue lhe manter as portas fechadas, por mais que tente, mas ele não consegue expressar esse amor de outra maneira que não seja a dor.

Shulem sabota todas as relações amorosas que nitidamente deseja, acovardando-se e fazendo “ressuscitar” o fantasma da mulher, como um apego ao passado e uma vertigem de viver uma nova vida. Então sua relação com as mulheres é ambígua, vacilante, por vezes utilitária, já que ele recebe sem conseguir retribuir.

Algumas tomadas caracterizam a relação pai e filho, com cenas de ambos sentados frente a frente na mesa da cozinha. Quase todos os episódios retratados da relação da família ocorrem na cozinha ou na varanda, geralmente em cenas mais intimistas. É na cozinha de Shulem que conhecemos as tradições dos ultraortodoxos, não pelo espetacular, pelo que julgaríamos exótico, e sim pelo que há de mais corriqueiro, no interior dos lares.

A abordagem intimista de Shtisel nos aproxima da cultura ultraortodoxa, mesmo quando toca em temas delicados, como o aborto, o divórcio, casamentos arranjados, o choque entre a tradição e o desejo, e as múltiplas interdições

A história de Akiva Shtisel percorre a série, alternando sua paixão pela arte com a busca por uma esposa que atenda aos seus desejos e também aos padrões da comunidade. O jovem não pode viver um amor tranquilo, pois é como um anti-herói que tem como objetivo último ajustar-se à sociedade em que vive, e conquistar o tão almejado orgulho do pai, o que só pode ocorrer mediante o casamento.

Não importa que seus quadros tenham chamado a atenção de merchants em Nova York. Sem uma esposa, ele é visto como um fracasso e cada uma de suas frustrações amorosas é jogada sobre seus ombros, não só pelo pai, como pelas senhoras do bairro.

Considerado bom partido, ele se apaixona por Elisheva, uma mulher mais velha, viúva duas vezes, portanto sem valor no mercado matrimonial. Após desencontros com a pretendente, Akiva volta aos catálogos das casamenteiras. Eis que surge o tio Nukhem Shtisel e sua filha Libbi da Bélgica. O encontro com a prima reaviva a chama no coração sonhador do rapaz. O casamento se dá com a condição de que ele largue a arte e trabalhe na agência falida do tio. Isso não dá certo e ele volta a pintar, sem esconder a decisão da esposa. Essa aceitação sela o final da segunda temporada, quando vemos Akiva como um artista genial que se entrega aos temas preferidos de seus quadros: seu pai, sua mãe, sua esposa, enfim, as pessoas que ama.

Na terceira temporada da série, vemos Akiva viúvo, às voltas com uma filha, retratos que pintara da esposa morta e a vigilância de assistentes sociais, a quem precisa provar que é um pai responsável para criar um bebê. Entra em cena Racheli Warburg, uma jovem emocionalmente instável e compradora dos quadros de Akiva. No decorrer da trama, ela se oferece para casar com o rapaz e ajudá-lo a recuperar a guarda da filha. Os dois se envolvem romanticamente, mas Akiva ainda é atormentado pelo fantasma de sua falecida esposa e precisa se permitir a amar de novo.

CONFLITOS DE GÊNERO

No tratamento destes temas, como em uma metáfora à situação das mulheres no mundo ultraortodoxo, os conflitos de gênero aparecem suavizados e diluídos, secundários frente ao dilema amoroso central entre pai e filho. Assim é, por exemplo, com Guiti, seu abandono e tentativa de aborto (do qual desiste), assim como o tratamento narrativo dedicado a Ruchama e seu casamento no qual o marido mal lhe dava atenção.

Uma vez que Akiva ocupa um lugar de protagonista na série, sua opressão pelo pai aparece com mais ênfase do que a das personagens femininas. No caso de Guiti, é ela quem dá a palavra final em casa. Com efeito, ela fala como porta-voz da tradição e como aquela que se manteve incólume e não fraquejou na sua missão (ao contrário do marido que abandonou o lar).

Assim, a série falha ao não apresentar uma perspectiva crítica para a questão da mulher, sem uma protagonista que deseje algo além, uma burla deliberada da tradição. Esta mulher poderia ser Ruchama, mas ao invés de amadurecer e se empoderar, a personagem fica cada vez mais dependente, tanto do marido, como do desejo de desempenhar seu papel social: ter filhos.

De certa forma, o desenvolvimento de Ruchama denota uma certa incoerência na trama. No início, ela não gosta de cuidar dos irmãos enquanto a mãe trabalha. Devora livros como Middlemarch, Anna Karenina e outras obras bastante arrojadas de personagens femininas fortes que pega emprestadas da bibliotecária e esconde embaixo do colchão. Para os irmãos mais novos, Ruchama lê as obras trocando os nomes dos personagens para soar mais familiares ao mundo judaico, chamando Anna de Hannah, por exemplo. Neste sentido a tradição foi mais desafiada pelas filhas de Tevye no musical da Broadway do que pelas mulheres da família Shtisel.

NADA ORTODOXA

E A FUGA DAS INTERDIÇÕES

Outra série da Netflix que trata do mesmo tema é Nada Ortodoxa, de Anna Winger e Alexa Karolinski. A protagonista, Esty Shapiro é interpretada por Shira Haas, mesma atriz que faz Ruchama em Shtisel. Esty foge após seu casamento numa comunidade ultraortodoxa em Williamsburg, Nova York, EUA. Com a ajuda da professora de piano, ela compra uma passagem para Berlim, onde vai em busca da mãe, que também teria fugido para viver uma vida mais livre com sua companheira.

Esty presta um concorrido processo seletivo do conservatório de música, onde faz amizades com um grupo de jovens músicos que a ajudam a se integrar no mundo secular. Nesta produção, os ultraortodoxos são pintados como vilões, opressores, como se não pudesse haver felicidade dentro daquela comunidade.

As duas séries acabam pecando por abordar polos opostos: enquanto Shtisel assume uma perspectiva com questões mais espinhosas suavizadas, em Nada Ortodoxa, a crítica assume o lugar da narrativa, tendo os personagens da comunidade pintados de maneira caricata e negativa. Yakov Shapiro, o marido de Esty, por exemplo, é um menino dependente que não larga as saias da mãe, que, por sua vez, é machista e tenta persuadi-lo a oprimi-la. Já o primo Moishe é errático, meio mafioso, meio mau-caráter. Mas é a ele que a família recorre para acompanhar Yakov na busca da esposa em Berlim.

Não que a série seja antissemita, sobretudo pelo final, quando a personagem faz as pazes com sua origem judaica ao cantar uma canção em ídiche que aprendera com a avó em seu exame para o conservatório. Talvez a tradição não seja tão ruim assim.

Não obstante, nestes tempos em que o antissemitismo dá sinais de retorno, quando atacam sinagogas e o mundo já não parece mais um ambiente tão seguro para judeus, cabe ponderar que é possível criticar hábitos, tradições e políticas de Estado sem ser jogado na vala do preconceito.

Tradições são reinventadas, revisitadas e repensadas à luz de diferentes paradigmas. Mas quando fazemos essas críticas é crucial que sejam equilibradas e não forneçam elementos para leituras rasas e generalizantes sobre uma cultura tão complexa. Talvez entre a tradição e o desejo haja um lugar de negociação de sentidos e afetos, onde a crítica não seja atenuada, mas haja também espaço para uma aproximação sincera e respeitosa.

Por um lado, talvez possamos pensar em um caminho do meio, nem tão ao céu, nem tão à terra, onde se possa olhar para o outro e ver nossos próprios conflitos com outras vestes, sem abrir mão de um olhar crítico apurado. No entanto, como diz Nilton Bonder, no livro A Alma Imoral:

"Ao mesmo tempo, em oposição absoluta a essa colocação, encontramos a perspectiva do rabino Menachem Mendel, de Kotzk. Quando lhe perguntaram por que era tão radical e extremista, o rabino convidou seu inquisidor a se aproximar da janela e disse: 'Você vê? Os dois lados da estrada são para os seres humanos; apenas os cavalos transitam pelo meio!' Para o rabino de Kotzk, o caminho dos moderados, a mediatriz entre os extremos, é a 'senda dos cavalos'. Se em teoria o 'caminho do meio' nos parece mais equilibrado e maduro, em termos da alma o rabino de Kotzk tem razão — qual é o ser humano que, profundamente mobilizado por uma intenção e sedento pelo sagrado, pode deixar de ser passional e extremista? Como estar apaixonado e ser moderado? O 'caminho do cavalo' representaria a postura daquele que teme a experiência radical de romper com o padrão e a expectativa da maioria. (Bonder 1998: 75-76)

Ou seja, não há respostas simples ou caminhos seguros. Com efeito, a tentativa de tornar esse universo mais palatável e compreensível para um público secular, via olhar cinematográfico, torna possível suavizar conflitos que poderiam ir mais longe, sem por isso deixar de nos apresentar tudo o que existe de humano, de afetuoso e de belo dentro dessa comunidade.

Referências Bibliográficas

ALECHEIM, S. (2012) Tevye, O Leiteiro. Tradução: Uri Lam. São Paulo: Editora Po do Livro

BONDER, M. (1998) ‘A Alma Imoral’ Rio de Janeiro: Rocco

SLAK, B. J. (2017)

Shtisel: a ortodoxia judaica chega à televisão - Versão Corrigida. São Paulo: Tese apresentada à Área de Língua Hebraica, Literatura e Cultura Judaicas, do Departamento de Letras Orientais da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade São Paulo para obtenção do título de Doutor em Letras

ÊXODO 20:4

MAIMONIDE S, M. (2018)

Guia dos Perplexos: Obra Completa (2018). Tradução: Yosef Flavio Horwitz. Revisão Técnica: Iossi Katri. São Paulo: Sêfer

Referências Fílmicas e Musicais

Um Violinista no Telhado (Fiddler on the Roof) de Jerry Bock, musical da Broadway, EUA, desde 1964

Shtisel, série na Netflix, de Ori Elon e Yehonatan Indursky, Netflix, Israel, 3 temporadas, desde 2013

Não Ortodoxa, série na Netflix, de Anna Winger e Alexa Karolinski, EUA e Berlim, 1 temporada, 2020

FICHA TÉCNICA

SHTISEL

Título original: Shtisel

Lançamento: Israel, 2013-2021

Classificação: 12 anos

Gênero: Comédia, Drama

Série: 3 temporadas; 2 com 12 episódios e uma com 9

Exibição: Netflix

Sinopse: Uma família haredi que vive em um bairro ultra-ortodoxo de Jerusalém lida com o amor, a perda e as tristezas da vida cotidiana

Roteiro: Ori Elon e Yehonatan Indursky

Elenco: Michael Aloni, Dov Glickman, Neta Riskin, Shira Haas

NADA ORTODOXA

Título Original: Unorthodox

Lançamento: Alemanha/EUA, 2020

Classificação: 16 anos

Gênero: Drama

Minissérie: 4 episódios Exibição: Netflix

Sinopse: Para escapar de um casamento arranjado, uma jovem judia foge do Brooklyn para Berlim e se junta a um grupo de músicos. Mas superar o passado não será fácil

Roteiro: Anna Winger e Alexa Karolinski

Direção: Maria Schrader

Publicidade

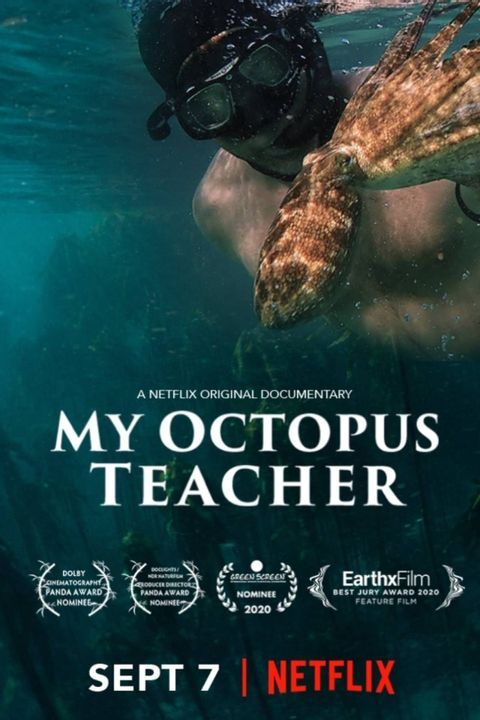

OSCAR 2021: MELHOR DOCUMENTÁRIO

DE LONGA METRAGEM

O filme Professor Polvo ganhou merecidamente o Oscar de melhor documentário do ano. Foi o filme que mais gostei em 2021, e ele está disponível na Netflix.

O narrador documentarista, Craig Foster, logo se apresenta e fala de seu drama pessoal. Conta que nos últimos dois anos, sua vida estava aos pedaços, não dormia bem. Ele e sua família estavam sofrendo. Sem projetos ou propósito, sentia que precisava mudar a si mesmo e encontrar um sentido para sua vida.

Em busca de um pouco de paz interior em sua casa no litoral da África do Sul, Craig começa a realizar mergulhos numa floresta submersa de algas gigantes. Em um desses mergulhos, seu olhar é capturado por um polvo, na verdade uma "polva" (polvo fêmea), que desde o primeiro contato mostra sua inteligência na arte da imitação e da criação de estratégias para despistar seus predadores. Desse encontro começa a nascer um vínculo inusitado que irá transformar sua mente e curar suas feridas.

O narrador é fisgado pela astúcia do animal e passa a visitá-lo diariamente, durante 324 dias, com apoio da dupla de cineastas Pippa Ehrlich e James Reed. Esse molusco, ágil, curioso, flexível, líquido, possui uma inteligência equivalente a de um cão, e é capaz de aprender novas estratégias de sobrevivência à medida que suas experiências de vida vão se sucedendo.

Craig passa a entrar na floresta das algas gigantes não apenas como um observador “de fora”, que somente registra e analisa os fatos. Para ganhar a confiança da "polva" e tornar-se parte integrante daquele ecossistema, o mergulhador precisou aprender a pensar como um polvo.

Aos poucos, as cenas do filme revelam o nascimento de uma relação afetiva. Mas será possível falar de afetividade de um molusco? Olhando as imagens das interações entre eles, tudo sugere que sim, existe essa possibilidade. À medida que o filme se desenrola, a conexão entre os dois se fortalece e os limites usuais entre polvos e humanos são ultrapassados nesse ambiente natural e selvagem.

Craig é convidado a se relacionar com sua “amiga”, respeitando e aceitando seu universo sem interferir nos acontecimentos. Emerge um vínculo inusitado. Ele se “apaixona” e mergulha nos estudos científicos e práticos para aprender sobre a vida dos polvos. Seguindo os fluxos do mar, registra os acontecimentos, convivendo com os seres da floresta de algas como mais um integrante daquele ecossistema.

Fiquei encantado com a "polva" e a possibilidade de interação, assim como tantas pessoas que assistiram ao filme. Trabalho há mais de 30 anos como psiquiatra e psicoterapeuta e, nesse cotidiano de ajudar aqueles que sofrem psiquicamente, meu esforço é no sentido de acolher e aceitar as pessoas como elas são, e na condição em que se encontram. Este desafio é enfrentado por muitos profissionais de diferentes áreas de atuação: da saúde e da educação, mas também por cuidadores de crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade física ou social. A vida parece tão forte quando estamos bem e saudáveis, mas em outras situações ela emerge muito frágil. O vírus da Covid19, por exemplo, mostrou toda a fragilidade humana, todas as nossas mazelas e contradições possíveis e inomináveis.

Nem sempre é fácil aceitar o outro que é muito diferente de nós. Nem sempre é fácil estar disponível para uma pessoa cuja diferença causa desconforto, estranhamento, atritos, raiva e conflitos. Reconheço que, algumas vezes, no trabalho ou na vida cotidiana, não consigo me relacionar de forma saudável e empática com algumas pessoas. Percebo que existe algo na minha mente que as julga e critica, que cria uma distância e separa. E quando isso ocorre, fico na defensiva e não consigo verdadeiramente aceitar a pessoa como ela é. Nesse caso, a possibilidade de dialogar, de construir pontes de comunicação, fica comprometida.

Em nosso tempo, evidentemente, essa dificuldade está praticamente generalizada nas relações sociais. É difícil confiar e se abrir para as pessoas. Estamos nos isolando cada vez mais. No mundo que construímos e vivemos, em muitas ocasiões, os outros são potencialmente uma ameaça. Depois de anos de pratica profissional, cheguei à conclusão de que o ser humano é um bicho esquisito cuja mente frequentemente não funciona bem. Queremos ser felizes em nossas relações, mas nossos pensamentos e atitudes não ajudam. Com mais ou menos consciência, criamos barreiras para formar relações saudáveis.

FICHA TÉCNICA: PROFESSOR POLVO

PROFESSOR POLVO

Título: Professor Polvo

Título Original: My Octopus Teacher

Lançamento: 2020

Sinopse: Documentário original da Netflix que registra um ano em que o cinegrafista Craig Foster desenvolve uma amizade improvável com um polvo em uma floresta de algas na África do Sul e descobre mais sobre os mistérios do mundo marinho.

Direção: Pippa Ehrlich, James Reed

Produção: Netflix

Elenco: Craig Foster, seu filho Tom Foster e o Polvo Fêmea

Prêmios: Oscar 2021 de Melhor Documentário em Longa Metragem; American Cinema Editors Awards e British Academy Film Awards de Melhor Documentário; Critics' Choice Documentary Awards de Melhor Cinematografia e Melhor Documentário de Ciência/Natureza

Siga a trilha de TEMADECINEMA

NOMADLAND: OSCAR 2021 DE MELHOR FILME

Nomadland e os intercessores do asfalto

Vivemos um período atípico, mais de um ano em que a pandemia do Covid-19 paralisou o mundo, provocando abalos sísmicos em todos os campos da vida, inclusive na produção de cinema. Fazer filmes tornou-se perigoso para quem está tanto à frente, quanto atrás das câmeras, o que limitou bastante a quantidade de filmes produzidos no ano em que a terra parou. Por outro lado, esse clima nublado acaba encobrindo as superproduções Hollywoodianas e girando os holofotes para filmes mais low-profile, revelando novos talentos.

Por Marina Costin Fuser [1]

Publicado em 19 de maio de 2021

Foi o caso de Chloé Zhao, diretora chinesa, estreante na Academy, cujo filme Nomadland, filmado com uma equipe de apenas 25 pessoas, levou 6 estatuetas: melhor roteiro adaptado, melhor montagem, melhor diretora, melhor atriz para a protagonista Fern (Frances McDormand), melhor cinematografia (Joshua James Richards) e de melhor filme.

Com efeito, Chloé Zhao é a primeira mulher não branca a ser premiada como melhor diretora, e a segunda mulher ao longo dos 93 anos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. A primeira diretora a ganhar o Oscar foi Katrhryn Bigelow com Guerra ao Terror em 2010, um blockbuster sobre a guerra do Iraque. Diferente deste último, a temática de Nomadland não é a do cinema-espetáculo: trata de pessoas que se aposentam, largam tudo (ou o pouco que tinham) e vão morar em vans ou trailers pelas estradas dos Estados Unidos. O road movie enfatiza o caráter precário desse modo de vida, com pessoas dispostas a fazer de tudo, atrás de trabalhos onde estiverem disponíveis e na itinerância de ocupações temporárias e mal remuneradas.

O nomadismo do título não se restringe ao território ou ao enredo. Para começar, o elenco é formado por uma maioria de não atores, grande parte sendo pessoas que vivem em vans ou trailers e interpretam algo próximo de si mesmas. Talvez pelo arco dramático dos personagens coadjuvantes intercalar com a própria história de vida, Chloé consegue extrair elementos de verdade, como intercessores, medianeiros entre a ficção e o real, entre o que de fato sentem e, de certo modo, aquilo que é possível permitir a se afetar pela história com Fern.

Inspirado em Deleuze, o teórico de cinema Dudley Andrew chama atenção para a figura dos intercessores, cujas histórias ainda precisam ser contadas, ou pelo menos com a atenção que merecem: “intercessores derrubam as paredes do teatro da filosofia e permitem o pensamento a traçar linhas de fuga para além das tradições, da história e das identidades.” (Andrew 2000:16)

Zhao convoca intercessores, entre gravações extraídas de encontros do Rubber Tramp Rendezvous, grupo de Bob Wells (grande entusiasta do modo de vida nômade, que promove encontros no meio da estrada no Arizona), misturadas com falas roteirizadas, ou ao menos com argumentos estruturados para a cena, inspirados nas narrativas extraídas do livro de Jessica Bruder, Nomadland: Surviving America in the 21st Century. As paredes do real são finas, sutis, entre a vida e a arte. Com a entrega de McDormand à odisseia de Fern, a verdade extrapola o roteiro da vida.

Fern é uma mulher introspectiva, mas muito doce, que aos 61 anos resolve deixar para trás sua vida numa cidadezinha pacata chamada Empire (Império), após a morte de seu companheiro a quem amava muito. Ela toma a decisão de encarar a estrada e mudar seu modo de vida quando a crise de 2008 leva a fábrica onde trabalhava à falência, deixando-a desamparada, com poucas alternativas de sustento. A estrada é um meio de sobrevivência, o êxodo da cidade abandonada às traças pelos operários que perdem seu ganha-pão, mas é também caminho, o caminho que Fern escolhe sem olhar pra trás.

"A estrada fala de uma saudade da qual ela não deseja se desapegar. Ela não tira do dedo o anel de casada, mesmo anos após a morte de seu consorte. Permitir-se ao amor com David ou ao aconchego de estar em família (consanguínea ou não) seria uma forma de se desapegar de um passado que ela faz presente em memória, como um companheiro invisível de estrada."

É no cerne das relações humanas, entre pessoas que convivem como vizinhos de vans e trailers e colegas de ofício, que a trama se desenrola, pelos vínculos temporários, porém intensos, marcados por solidariedade. Isso está presente desde o início do filme, com um abraço apertado de Fern na despedida de um dos seus colegas, como quem se despede de alguém muito próximo, como família.

O gesto afável e acolhedor do abraço se repete várias vezes ao longo da trama, numa repetição que reforça a qualidade do vínculo, mas se diferencia de si mesma, sobretudo quando a pessoa que Fern abraça é sua própria irmã. A família consanguínea tem uma bagagem de expectativas frustradas, de um modo de vida sedentário que Fern rejeita, algo que lhe é doloroso, como uma barreira, embora não sem afeto. Afeto este, que se expressa no abraço entre as irmãs, como se o gesto ficasse incompleto, pela metade, preso entre o amor e a dor.

O nomadismo é também uma estética de planos gerais e panorâmicas, com imagens de estrada próprias de road movies, paisagens de deserto, canyons, montanhas, e as mais diversas formações rochosas, tendo como foco os espaços lisos, onde o asfalto é uma linha que desaparece na amplidão do aparente vazio, com uma beleza que sucumbe, que cativa o olhar quase como uma miragem que faz desaparecer toda a dor das vidas precárias que atravessam a espinha dorsal da narrativa.

Ao analisar road movies árabes, a teórica de cinema

Laura Marks diz que há um novo cinema do deserto que passa pelo asfalto:

“A história das práticas de estriar o deserto, mais ou menos em conformidade com a história do cinema, empurra o nômade da estrada para a ruína”. (Marks 2015:148) Da estrada para a ruína, da lama ao caos, estamos falando de espaços vazios que, em

Nomadland,

criam uma estética de indeterminação, com poucas referências que nos indicam onde a personagem se encontra, quais divisas acaba de atravessar, porque estacionou neste ou naquele ponto, assim como nos espaços lisos sobre os quais

Deleuze

e

Guattari

escrevem em

Mil Platôs:

...[No deserto] nenhuma linha separa a terra e o céu; não há distância intermediária, perspectiva, nem contorno, a visibilidade é restrita; e, no entanto, há uma topologia extraordinariamente fina, que não repousa sobre pontos ou objetos, mas sobre hecceidades, sobre conjuntos de correlações (ventos, ondulações da neve ou da areia, canto da areia ou estalidos do gelo, qualidades tácteis de ambos); é um espaço táctil, ou antes “háptico”... (Deleuze e Guattari 1980)

O háptico pode ser sentido pelo discreto sonido dos ventos que sopram na estrada, pelos respingos de chuva na janela e pela neve que se acumula em montinhos no canto da estrada em algumas cenas, mas sobretudo pela alternância entre os planos gerais e os close ups, que nos permitem observar a textura da pele dos personagens, com uma câmera tão próxima que parece querer captar algo que está debaixo da pele. Como dizia o poeta Paul Valéry, “O mais profundo é a pele” (Valery 1991). É como se pela proximidade com a pele dos personagens, estivéssemos a entrar em seu universo interno, vestindo a pele do outro.

A câmera não embeleza, não perdoa as marcas da fadiga e da passagem do tempo, as rugas, toda uma vida que se inscreve nessa superfície táctil capturada em imagens aumentadas. O nômade não se restringe ao ato de atravessar espaços desterritorializados ou desterritorializar espaços estriados, mas é também uma figuração do pensamento, que perpassa miríades de linhas finas que nos atravessam, podendo num estalar de dedos mudar de percurso. O percurso de Fern vai mudando conforme oportunidades de trabalho, convites vão surgindo. Não é ela quem decide para onde vai, mas ela escolhe quais avenidas não atravessa.

A recusa de Fern é a recusa a alternativas sedentárias: ficar na casa da amiga, acompanhada da filha, que lhe oferece um cantinho acolhedor, como um gesto de empatia por confundir seu modo de vida “sem-casa” com o de uma “sem-teto”. Como o próprio filme demonstra, apesar da precariedade, há uma escolha deliberada da personagem. O segundo convite tentador vem de sua irmã, que parece sentida com o fato de ela não passar mais tempo com a família. Apesar de se estranharem, é nítido o amor que uma tem pela outra. Seu cunhado trabalha numa imobiliária, o oposto da vida sobre rodas, sugerindo fixidez, a saber, um modo de vida estriado e regrado de acordo com convenções tradicionais.

O terceiro e último impasse entre a vida nômade e sedentária é o de viver ao lado de David, seu velho amigo que a chama para morar com ele na casa vizinha à família na Califórnia. A presença de uma família (sua ou de outrem) é o signo mesmo do que ela deixa para trás, talvez de suas tormentas, ou daquilo que para ela só fazia sentido enquanto vivia seu companheiro, em tempos em que fora feliz em Empire. A estrada fala de uma saudade da qual ela não deseja se desapegar. Ela não tira do dedo o anel de casada, mesmo anos após a morte de seu consorte. Permitir-se ao amor com David, ou ao aconchego de estar em família (consanguínea ou não) seria uma forma de se desapegar de um passado que ela faz presente em memória, como um companheiro invisível de estrada.

A morte é também parte dessa estrada. Quando Bob Wells fala de despedidas, ele diz: “te vejo pela estrada”, frase que usa tanto para os vivos como para os companheiros que se foram. Ele diz isso no tributo que o grupo presta a Charlene Swankie. Ela é amiga de Fern, em certo período sua vizinha de estacionamento, uma senhora aparentemente dura e ranzinza, que pendura uma bandeira pirata na janela para não ser incomodada em seu veículo.

Mas pouco a pouco ela cede às tentativas de conversa de Fern. Na medida que se aproximam uma da outra, Swankie revela ter câncer em estágio terminal. Por isso decide botar o pé na estrada, para não terminar a vida num hospital. Diferente de Fern, Swankie tem um rumo: o Alaska. Sabemos que sua jornada está perto do fim quando ela manda um vídeo ao celular da amiga com imagens de pássaros na geleira: “Ela conseguiu”. A beleza dos cenários parece dar um sentido espacial à vida dos personagens, fazendo com que a jornada – da estrada e da vida mesma – valha à pena.

Outra intercessora nessa história é Linda May, que interpreta a si mesma no que ela se inspira nos conceitos nômades com inclinações socialistas de Bob Wells e se integra à trupe. Linda May é uma das personagens do livro de Jessica Bruder que ganham corpo no filme, como uma avó de 64 anos, que não tem dinheiro para se aposentar e trabalha como temporária para a Amazon, entre outras empresas. Mora em seu jipe enquanto junta dinheiro para tocar seus planos. Os relatos desta intercessora são viscerais: sem grana, ela chega a pensar em dar cabo da própria vida, quando descobre a estrada, modo de vida do qual se orgulha, apesar de ter um destino fixo: comprar uma terra em Taos, New Mexico, onde pretende construir uma casa sustentável. A casa está sendo construída na vida fora da tela. (Los Angeles Times, 25/02/2021)

Alguns críticos acusam o filme de romantizar a estrada, apenas pincelando de forma diluída as mazelas da precariedade. Com efeito, o tom indireto que Zhao escolhe tratar questões políticas sensíveis a um quadro de precariedade pode causar esta impressão. Questões raciais ficaram à margem desta narrativa, assim como as lutas sindicais em torno do labor precário que o filme representa. Questões de imigração e de funcionários não-documentados também passaram batido. Há uma cena em que Fern acompanha David ao hospital, mas nada se fala sobre o sistema de saúde estadunidense e seu acesso restrito à população de baixa-renda. Em suma, há um amplo raio de temáticas que, apesar de fazerem parte do contexto do filme, foram ofuscadas.

Mesmo que a própria cineasta seja de origem chinesa, portanto racializada, ela não demonstra sensibilidade quanto ao universo das 5 ou 6 gerações de chineses que vivem e trabalham por estes lados em condições precárias. Em Chloé Zhao and China: the Nomadland Moment, a teórica de cinema Gina Marchetti (2021) assinala que apesar de se afastar de seus correligionários, Zhao não trai sua própria identidade, mas assume uma perspectiva que Hamid Naficy (2001) chama de “cinema com sotaque”, ou seja, um cinema que atravessa fronteiras e oceanos, mas que revela o olhar de uma chinesa sobre esse tipo específico de nomadismo nos EUA.

Há uma estética transnacional, com uma escolha cuidadosa de tratar a política dando protagonismo a sujeitos e narrativas invisíveis, a saber, mulheres idosas da classe trabalhadora. Quanto à escolha da diretora por não implicar sua própria origem, Marchetti responde: “As referências à China em Nomadland permanecem oblíquas, vistas apenas por meio das mercadorias distribuídas pelo depósito da Amazon, mas essas conexões indiretas permitem que os telespectadores vislumbrem as consequências do capitalismo global na tela. Zhao deixa o resto para o público juntar as peças.” (Marchetti 2021)

Concluo pensando que os críticos não estão errados na angústia de mostrar outras cores e outras capilaridades das estradas no universo nômade dos Estados Unidos, e que certas ausências poderiam acrescentar mais camadas ao filme e ao seu contexto sócio-político, mas a forma indireta de Zhao funciona muito bem, na medida que a sugestão faz a cabeça pensar mais longe em temas que o filme atravessa. Uma cineasta chinesa pode fazer um filme sobre não chineses e, ainda que a identidade mude na paleta de cores, há pontos de contato entre lugares de marginalidade que se traduzem muito bem em solidariedade.

Um filme que retrata a precariedade, a perda de bens, a exploração, a solidão na velhice, o afastamento da família, a melancolia da estrada, ele também cativa com momentos alegres, paisagens alucinantes e uma fotografia impecável e com ternura, mesmo na dureza. Mereceu cada um dos prêmios, e acima de tudo: merece ser assistido pelo grande público.

NOMADLAND

Filme: Nomadland

Título original: Nomadland

Onde assistir: Estreou no Brasil em 15 de abril nos cinemas (Alerta de COVID-19 - verifique em sua cidade a legislação sanitária local)

Categoria: Drama documental

Lançamento: 2020, EUA, Indicação 12 anos, 108 min

Sinopse: Numa criativa fusão entre realidade e ficção, o filme acompanha a jornada de Fern, depois que ela perde o marido e o emprego, e encontra uma nova vida viajando pelo oeste americano. Apenas dois atores profissionais estão no elenco. Os demais são nômades reais que interpretam a si mesmos na produção. Em busca de trabalho temporário nas cidades que visitam ou de uma vida mais livre e sustentável, eles vivem sobre rodas e exploram as estradas do país e novas relações pelo caminho.

Direção e roteiro: Chloé Zhao

Elenco: Frances McDormand, David Strathairn

Prêmios: Oscar 2021 de Melhor Filme, Melhor Atriz (Frances McDormand), Melhor Direção (Chloé Zhao), Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Fotografia, Melhor Montagem

O QUE TARZAN TEM A VER COM A LUTA ANTIRRACISMO?

Por João Batista Félix* - Publicado em 13 de maio de 2021

Na Idade Média, acreditava-se que o mundo seria um enorme platô e o que existia após o horizonte do oceano seria um abismo habitado por dragões e outras feras mitológicas. A África de

Edgar R. Burroughs, autor do herói

Tarzan, é herdeira dessa visão restrita da realidade que se arrastou por séculos. Hoje sabemos que a saga do herói branco europeu lutando contra tribos de negros vilões é produto da cultura colonialista e racista ao longo da história. Mas a Terra gira e as narrativas se movimentam com ela.

Film screenshot (National Film Corporation of America),

Public domain, via Wikimedia Commons

Enid Markey (1894-1981) e Elmo Lincoln (1889-1952) interpretaram os primeiros Tarzan e Jane do cinema ainda na época do cinema mudo, no filme Tarzan of the Apes

Divulgação: Disney

Poucos exemplos têm fôlego para mostrar mudanças nas narrativas do cinema ao longo de décadas. Tarzan é um deles. Lançado em 1912 e filmado pela primeira vez em 1918, a saga do herói das selvas teve cerca de 80 versões e apresentou por muito tempo uma visão racista e colonizadora da África. Ao longo do tempo e alinhado ao crescimento dos movimentos por Direitos Civis nos EUA e Antirracistas no mundo, o cinema foi amenizando a linguagem preconceituosa do continente africano nas telas.

Tarzan of the Apes ou Tarzan, o Filho das Selvas é o primeiro livro de uma série escrita pelo jornalista e escritor norte-americano Edgar Rice Burroughs (1875-1950). Publicado inicialmente em 1912, na revista pulp All-Story Magazine, a primeira edição do livro foi lançada dois anos depois, em 1914. Com a imensa popularidade do personagem, o autor estendeu a saga de Tarzan até a década de 1940, num total de 24 obras, sendo duas póstumas.

Sem jamais ter conhecido a África, Burroughs produziu sua obra navegando na cultura colonizadora e racista de seu tempo. Assim, na segunda década do século 20, o escritor criou seu herói alinhado à narrativa de que o continente africano era uma terra sem lei tomada por tribos e animais selvagens. Tarzan é o homem branco, europeu, de ascendência nobre, defensor da justiça, pacificador de seres bárbaros e que grita sua liderança pulando pelos cipós da floresta.

O rei da selva ganhou o coração dos leitores, primeiro nos EUA e depois no mundo. Revistas e filmes sobre o herói alcançaram grandes sucessos de bilheteria por várias décadas.

VERSÕES DO CINEMA

No cinema, foram produzidas diferentes interpretações da obra de Burroughs. A primeira adaptação do livro para a tela grande estreou em janeiro de 1918, em Nova Iorque, sob direção de Wilfred Lucas, que também assinou o roteiro ao lado do escritor. Os atores Elmo Lincoln e Enid Markey interpretaram os primeiros Tarzan e Jane ainda na época do cinema mudo (ver foto e link). O filme foi pioneiro na indústria cinematográfica nascente, com bilheteria superior a um milhão de dólares. Lincoln também estrelou o filme seguinte, O Romance de Tarzan (The Romance of Tarzan, 1918) e o seriado As Aventuras de Tarzan, em 1921.

Em 1932, já no cinema sonoro, o filme O Homem Macaco lançou o atleta da natação Johnny Weissmuller, tornando-o ator mais lendário na pele de Tarzan com 12 interpretações da série. Maureen O’Sullivan foi sua parceira no papel de Jane. Nessas versões ainda influenciadas pela visão restrita da África, Tarzan lutava contra tribos de negros, mostradas como vilãs selvagens nos roteiros. Weissmuller foi o primeiro a emitir o grito de vitória de Tarzan, que seria reproduzido em todas as produções subsequentes.

Em 1984, o filme Greystoke, a Lenda de Tarzan, dirigido por Hugh Hudson e protagonizado por Christopher Lambert, apresentou uma nova e elogiada versão da saga. Jack (e não John) e Alice partem para “um ano nos trópicos” e um naufrágio desvia o casal para a África. O herói é um órfão criado por gorilas, mas que não fala e se locomove no solo e nas árvores como os símios que o criaram. Após 20 anos, é encontrado por caçadores brancos europeus que, ao verem uma criatura idêntica a eles vivendo entre gorilas, sem roupas e sem linguagem, decidem capturá-la. Levado para a Inglaterra, Tarzan descobre ser herdeiro de uma grande fortuna, mas não consegue se adaptar à nova realidade.

Outro marco no cinema foi a primeira versão em animação da história de Tarzan, feita pela Disney em 1999. Dirigido por Chris Buck e Kevin Lima, a produção traz as vozes de Tony Goldwyn, Minnie Driver, Glenn Close e Rosie O'Donnell. As músicas da trilha sonora foram compostas por Phil Collins, que foi premiado com o Oscar e o Globo de Ouro de Melhor Canção Original por You'll Be In My Heart. A trilha instrumental foi composta por Mark Mancina.

Nessa primeira e longa série de versões no cinema, invariavelmente, os negros africanos se relacionam com Tarzan como antagonistas (vilões selvagens que merecem morrer), são submissos à hierarquia imposta pelo herói branco ou agem como coadjuvantes sem identidade nas tramas.

MGM, Public domain, via Wikimedia Commons

Johnny Weissmuller e Maureen O’Sullivan protagonizaram o filme O Homem Macaco em 1932

CRESCEM AS LUTAS ANTIRRACISTAS

Paralelamente ao sucesso da saga de Tarzan no cinema, de 1955 a 1968, avançava nos EUA o Movimento dos Direitos Civis dos Negros, que exigia reformas no país para abolir a discriminação e a segregação racial. Movimentos como Black Power e Panteras Negras sustentavam o clamor da sociedade por igualdade racial e contribuíram para a inclusão de novas narrativas também no cinema.

Em 2013, três ativistas norte-americanas — Alicia Garza, da Aliança Nacional de Trabalhadoras Domésticas, Patrisse Cullors, da Coalizão contra a Violência Policial em Los Angeles, e Opal Tometi, da Aliança Negra pela Imigração Justa — criaram o Black Lives Matter (BLM). Hoje, o BLM é uma uma organização global nos EUA, Reino Unido e Canadá, cuja missão é "erradicar a supremacia branca e construir poder local para intervir na violência infligida às comunidades negras pelo Estado e pela polícia.

Esses movimentos impulsionaram mudanças na saga do herói de Burroughs. Em 2016, o

blockbuster A Lenda de Tarzan

foi a primeira produção que procurou introduzir uma narrativa antirracista na história. Dirigido pelo inglês

David Yates,

com o ator sueco loiríssimo

Alexander Skarsgard

na pele do herói e

Margot Robbie

como Jane, o roteiro e o olhar dos personagens sobre a realidade da África revelaram o objetivo de desfazer preconceitos.

Desta vez, Tarzan é John Clayton III, um lorde britânico adaptado à vida civilizada, mas tratado como legítimo filho adotado pela família de gorilas por quem nutre amor, respeito e cuidados. Ele retorna ao Congo para acompanhar construções do rei da Bélgica. Mas um enviado americano, George Washington Williams (Samuel L. Jackson), revela que a população congolesa pode estar sendo escravizada pelos belgas.

No subtexto, procura-se ressaltar o respeito às culturas diferentes, denunciar o trabalho escravo estimulado pelos europeus e o racismo de personagens brancos vilões — como o principal antagonista vivido pelo ator Christoph Waltz, um colonialista belga que chega a usar um rosário cristão para estrangular quem interfere no seu objetivo de ampliar os domínios sobre o Congo Belga, dizimando todas as tribos.

Tarzan é um exemplo de que as mudanças de narrativas culturais são lentas, mas acontecem. O Oscar 2021, por exemplo, mostrou que a luta antirracismo está vencendo barreiras antes intransponíveis e ampliando espaços na produção cinematográfica e no reconhecimento a atores, diretores, produtores e outros profissionais negros. A saga do herói de Burroughs, pelo que vemos, tem muito futuro pela frente.

Me Tarzan, You Jane

O Tarzan idealizado por Edgar Rice Burroughs era filho do casal de nobres britânicos, Lord e Lady Greystoke ou John e Alice, que foram abandonados na costa ocidental da África após um motim a bordo do Fuwalda, embarcação em que viajavam.

O casal constrói uma cabana, aprende a sobreviver naquele ambiente hostil e logo nasce o filho, que recebe o mesmo nome do pai — John Clayton. Alice morre um ano após o nascimento do filho e, em seguida, um grupo de macacos entra na cabana. O líder Kerchak mata John. O bebê é pego por Kala, a gorila companheira de Kerchak, cujo filhote morrera pouco tempo antes. O pequeno órfão passa a ser criado por Kala, que lhe dá o nome de Tarzan ou "Pele Branca" na língua dos grandes símios, segundo a imaginação de Burroughs.

À medida que cresce, Tarzan aprende a língua dos manganis, descobre a cabana onde seus pais viveram e encontra uma cartilha de sua mãe Alice. Aprende sozinho a ler e escrever na língua inglesa. Aos poucos, Tarzan impõe-se sobre os outros habitantes da selva. Mata o gorila Kerchak e se torna líder dos macacos. Declara guerra à tribo de canibais responsável pela morte de Kala, a mãe adotiva.

Certo dia, Tarzan descobre um grupo de visitantes de além-mar, entre eles a jovem Jane Porter, seu pai Archimedes, e também William Cecil Clayton, na realidade seu próprio primo, o presumido herdeiro do título Greystoke. Tarzan protege a comitiva dos perigos da selva e inicia um romance com Jane, mas sua dificuldade em falar como um humano não lhe permite revelar sua verdadeira identidade.

Um navio francês leva o grupo de volta para a civilização, porém o Tenente Paul D'Arnot é feito prisioneiro pelos canibais. Tarzan o salva e, em troca, D'Arnot lhe ensina a linguagem dos homens. Em seguida, eles partem para a Euopa, pois Tarzan deseja reunir-se novamente com Jane, por quem se apaixonou. Começa aí a história de um dos pares românticos mais famosos da ficção.

Veja o trailer de A Lenda de Tarzan (2016) e o filme completo Tarzan of the Apes (1918), a primeira produção sobre o herói no cinema

A Lenda de Tarzan, 2016

Tarzan of the Apes, 1918 (Canal

Maag VOD)